昨年(2024年)、2月に姶良市重富民俗資料館で、「シベリア抑留展」を開催した際に、霧島市国分から来場されたYさんご夫婦がおられました。

Yさんの奥様のお父様がシベリア抑留体験者であり、体験記を家族に残されているお話をしてくださいました。

私が、ぜひその体験記を読みたい、とお願いしたところ、早速翌月郵送で送ってくださいました。

今回、Yさんのご了解を得て、その体験記をブログに記録投稿させて頂きました。

Yさんは、義父の体験記が子供や孫達の理解の助けになれば、と注記説明文を作成しておられます。文末の()番号は、注記番号で、最後に載せてあります。

文言は、句読点の挿入と名前のアルファベット表記以外は、原文のままです。

体験記に添えられていた娘さんのお手紙

幼き頃、父がよく寝物語として、今、思えば楽しいはずはないのに、おもしろおかしく、当時(アチャコ)漫才師の一等兵物語の映画をみているような気持ちで聞いていました。

昨今の世界での争いを見聞きする中、どうして戦争は無くならないのか、みんな平和を望んでいるはずなのにと、改めて考えさせられます。

朝鮮半島 軍隊生活 (Tさん 1943年11月朝鮮へ)

何千人もの新兵を夜の内にコッソリと特別連絡船で釜山港へ。汽車で大丘駅降りて、真夜中の市内を粛々行進して兵舎に入った。中隊長や古兵殿達が出迎えてくれた。

新兵は各班毎に振り分けられ、僕は第三班に入った。兵舎は、二段ベットで廊下を挟み、前後四段ベッドが1つの班となっている。間に長い机と長い腰掛けがあり、此処で食事や書きもの休みの場所で雨天の日は学科もあった。

ベッドは藁布団と毛布、そして古兵と古兵の間に寝かされ、古兵達の世話までするシキタリになっていた。僕はH兵長殿の横に決まった。

毎日猛訓練が実施された。最初は敬礼の仕方、軍服着脱、ゲートルの巻き方、10キロメートル行軍しても崩れないように良く巻かなければならない。

行進や体操などの1週間後、小銃の取り扱い分解組み立て、そして射撃訓練などで本来の重機関銃の訓練が暫くして始まった。

重機関銃は、大きく分けて銃身37キロ、脚38キロ計65キロの重たい銃を脚にこん棒を差し込み

四 人で搬送する。5・6・7・8番は弾薬の搬送と区分され、毎日順番を交代しながら訓練を受けた。

銃の分解組み立て夜間でもできるように、昼間は目隠しをしてスラスラ出来るまでやらされた。部品もたくさんあり、総て覚えなければ先に進まない。

夜間の訓練も度々実施された。1・2番3・4番交代搬送だ。一つの銃に8人ついて1番は敵状監視、2番は隊長との連絡、3番は弾の装填、4番は弾を撃つ射手と決められていた。愈々重機による射撃の訓練が開始された。

始めは空砲で初射、みんな音と煙で目を閉て、班長にこん棒で殴られる。僕は農林校で三年間教育を受けていたので平気だった。

二人搬送し、敵前で散開銃を構えて、3番がすばやく弾倉を左横から装填、4番射手が銃に付けたカメラで目標に照準を合わせ発射する。この訓練が毎日のように続いた。

そして入隊三ヶ月連隊の大演習がある。

1中隊、2中隊、第1重機関銃中隊、3中隊、4中隊、第2重機関銃中隊、5中隊、6中隊、第3重機関中隊の大行軍だ。戦闘体制だから全員重装備で50キロ先の演習場まで千人以上の大部隊の強行軍だ。重機関中隊は銃と脚を二つに分解して、馬の鞍に載せるので楽だった。途中休憩が何度もあったが、小銃中隊は銃を組んで立て直ぐ休めるが、僕たちは馬から銃を下ろし、水をやり、馬の手入れをする。休む間も無く出発。

昼食ともなれば大変だ。馬から銃機を下ろし、鞍をとって、馬の手入れ、食事をやり、木陰に繋ぐ。交代で馬を監視し、やっと自分の食事だ。

夕方遅く目的地に着いた。

野営だ。暗い中での馬の手入れ、乾燥草をやり、馬の体を藁で擦り、水をやり、トウモロコシと大豆粕麦の引き割等の食事を枡で量って与える。そして、一週間交代で不寝番をする。馬も兵隊も死んだように良く寝たもんだ。不寝番の交代は起こすのが大変だった。

明けて小銃隊重機隊の射撃場に大演習が開始された。実戦そのもので見事だった。大部隊の演習は終わり、帰路についた。明け方に兵舎に無事着いて全て終わった。

戦況は日本に不利で何も良いことは無かった。

そして、第1期の検閲があった。

朝鮮軍総司令部より三ヶ月訓練した新兵が、どの程度の体力技能を身につけたかの検査である。

僕は古兵にも負けない射撃の名手だった。200メートル先の20センチの的に1連30発の弾を1発もはずした事がなかった。直ぐに実戦に使えるのだ。

検査官も大変に驚いていた。

検閲も終わり、僕は幹部候補生の試験を受けた。同じ中隊から16人受け4人パスした。星一つの二等兵が星二つの一等兵を飛び越えて、星三つの上等兵に昇進した。

其の頃内地から来る大部隊と合流し、ビルマの戦場に送る大混成部隊を作り、同年兵も出征した。

第1船団、第2船団は無事であったが、第3船団は何膄かアメリカの潜水艦により撃沈されたらしい。僕の同年兵はこのビルマの戦場でみんな戦死した。

僕も幹部候補生に合格が無かったら21歳で人生は終わっていただろう。

厳しい訓練の後、甲乙種の試験があり、O君と僕と二人だけ甲種に合格し、伍長に昇進し、二カ月後に軍曹に昇進、陸軍予備士官学校に入校した(3)

幹部将校になる高度な教養と技術を体得しなければならない。毎日毎夜厳しい訓練に付いて行くのが精いっぱいだった。

校内でも度々銃剣術、剣道、小剣術の試合が行われた。僕は剣道二段の免許を、農林高校で三年生の雪の深い朝早く、西駅より鹿児島市にあるお寺に世話になり、友達と昇段試験を受け、合格していたので剣道は好きだった。銃剣術を相手に準優勝した事もあった。賞状や写真などは田舎に送ったが、届いていなかった。

昭和20年度(1945)になり、戦況は益々悪く、沖縄は玉砕し、東京は大空襲(1945年3月)で、十数万の人々が爆死したと聞いた。この中に彼女もいたとは知るはずもなく、僕も卒業して、平壌(ペヨンヤン)に見習士官として配属。第3小隊長となった。

ソ連侵攻

そして、大部隊は北朝鮮の興南に移動、此処で精鋭部隊を作り、本土決戦に備えた特殊奇襲部隊である。南朝鮮の光州にアメリカ軍が上陸の情報より、之に我が部隊は南下し始め、元山に来た時、日本の終戦(1945.8.15)を知った。

ソ連軍は、日本と不可侵条約を結んでいたのだが、日本の悪い戦況を視て、条約を破棄して一方的に満州や北朝鮮に進駐して来た。(1945.8.9.21才)日本の無条件降伏だった。

大部隊を向かえる為、先遣隊として、ゲンザンの高等女学校を片付ける作業の中に、同じ鹿児島出身のM君が京城、今のソウルより帰隊中で、ゲンザンで僕と合流し、手伝いを頼んだが、敗戦の苦しみを忘れる事が無く、ノイロゼの状態で死を覚悟していた。

僕は、「ケシントキヤ一緒ダッデネ」とM君に念を押した。

夕方兵隊が顔色を変えて、駆け付けて来た。M少尉殿が銃で自殺の報告に直ぐに駆け付けた。

学校の裁縫室血の海だった。弾は顎から頭に抜け、天井を破っていた。生臭い人間の血を始めて体験し、人生の儚さをしみじみと感ずる。

遺体を安置した時、大部隊が来た。

各部屋の配置、そして夕食。部隊は学校に溢れていた。

僕は連隊長にMの事他報告した。僕はMのことで眠れなかった。

翌日、Mの連隊葬が悲しみの中、厳かに挙行された。僕は半気違いの様になり、ガラス窓を素手でパンパン割っていたそうだ。僕の刀と拳銃は取り上げられ、二名の番兵が寝ないで監視してくれた。翌日手の傷を見て、正気になっていた。

遺骨は、第1小隊の軍曹が持ち歩いていたが、何時もソ連軍に取調べを受けたので、大きな遺骨はお寺に埋葬し、少しだけ小袋に喉仏骨だけ入れて帰還するまでの三年間、僕と一緒だった。連隊は武装解除され、(武器は)ソ連軍が持ち去った。

シベリアへ移送

我々はソ連軍の捕虜となった。(1945.22歳)十一月になり、雪も降り始めて、元山港より船でソ連のナホトカ港へ。

兵隊と分離され、兵隊はシベリアの炭鉱夫として、奴隷の様に強制労働させられ、多くの人が病気と凍死でシベリアの土となったと聞いた。

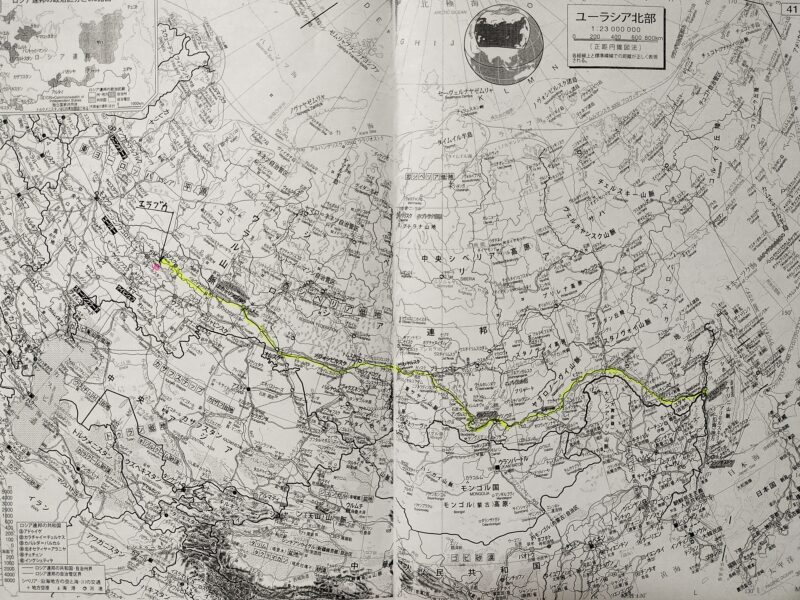

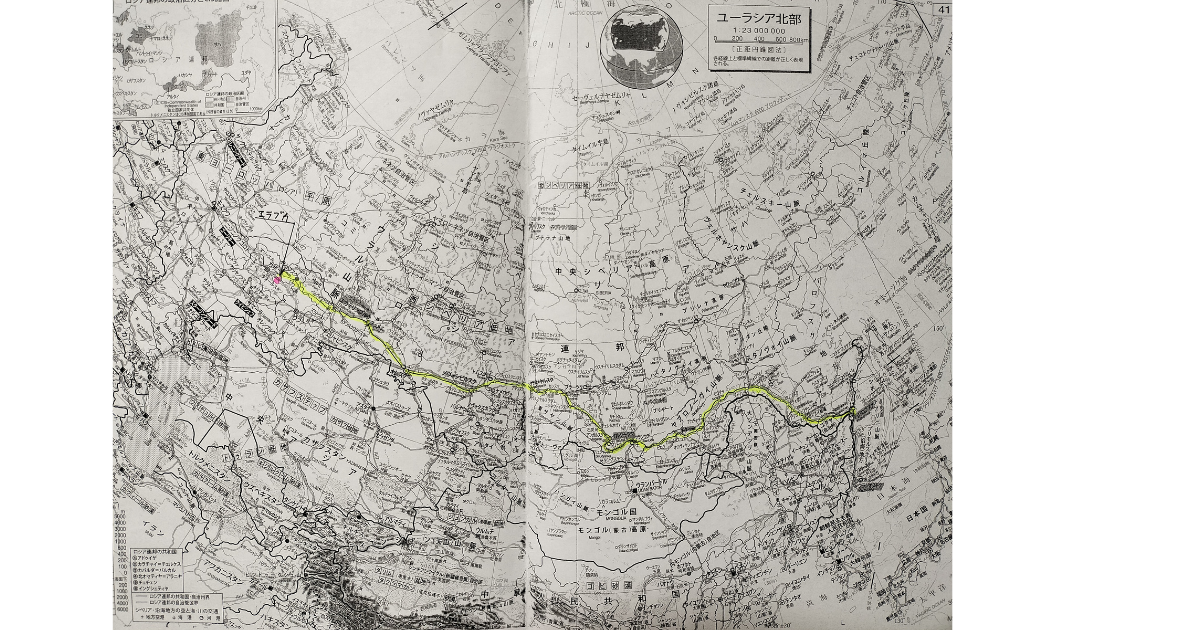

僕達はシベリア鉄道を西へ。捕虜輸送車は貨物列車を改造した二段ベッドに押し込まれ、ウラル山脈を越え、ヨーロッパ。

食事は黒パンとオートミル砂糖など。車内も中間にペーチカが在り、石炭を焚いて暖をとった。二日も走り続ける時もあれば、四、五日も停車した。

シベリア中央のバイカル湖は、日本の四国より大きい。海の様な、雪の降るこの湖は汽船も往来し、実に美しい湖だった。心が癒された。

一カ月もの車内生活も終わり、ヨーロッパのある駅(4)より、雪の大平原を二夜三日、何にも食べさせないで強行軍、防寒帽や防寒外套、防寒靴など着用していたが、零下30度~40度の中に、老将校達は休憩のなか眠り込んで其の儘凍死する、そして、凍傷者も多く出た。北欧の雪は、バザバザ、サラサラで歩くのが困難だった。雪を食べながら歩いた。

やがて血の小便をする様になった。

収容所生活

四日目に漸くラーゲリ収容所に到着。(5)黒パンと先ずお湯とオートミルをむしゃぶり食い、ただもう眠りに眠り込んだ。

ラーゲルはキリスト教会を改造したもので、5千人収容できる大会館で、ドイツの捕虜も沢山いた。

ラーゲルの生活が始まった。皆、栄養失調で弱体だ。顔色も悪く、昔の姿はなかった。

僕も皆と同じく痩せて栄養失調でヒヨロヒヨロだった。

同ラーゲルに収容されていたドイツ軍の捕虜ハンスーエンプロットは、陸軍航空中尉でレニングラードを偵察に行き、雲が低いので低空したら、ソ連軍の機銃掃射を受け、弾はハンスの右足を貫通、エンジンを破壊、郊外の牧草地に不時着。

十日ほどで意識が戻って、ソ連軍の陸軍病院に入院、本人も病院も足を切断するか迷ったそうだが、1年間の努力で肉が盛り上がって、少しチンバを引くが元気な姿を取り戻した。そのハンスが僕を哀れと思ったのか、豚当番に呼んでくれた。

ソ連軍に信頼されていたハンスに許可され、僕外三名ともう一人、ハンスの友、計6人で200頭の豚の管理に励んだ。

豚舎は木造平屋建てで広く長い通路が三つ、四つの枠に夫々仕分けされた。

白豚がいる豚舎の入口に、豚の餌を煮る大きな釜が二つ、反対の奥にペーチカと休憩所があり、ハンス達二人は此処で寝起きをしていた。

豚舎は郊外にあったので、ノウーコンボイの腕章を腕に付けておれば厳しい門衛も自由に出入り出来た。

バザーは何でも売っており、物々交換も出来た。

豚の掃除は、夕方まで毎日続いた。大釜には小麦、大豆粕、じゃが芋など煮る。之を夕食に豚に配って、一日の作業が終わるのだ。でも外に大きな仕事が週に、二、三度、200キロもあるこの白豚を屠殺する。

ハンスが之のベテランで、2メートルの梯子に豚の後足をくくり付けて、梯子を四人で壁に立てる。逆さまの豚をハンスが手早く捌いてゆく。監視人の目を盗んで肉をパッと切って雪の中に投げ込む。天然の冷蔵庫だ。

解体肉は橇で、ソ連の民間人が、ラーゲルに運ぶ、二頭目は殆ど監視人は居ないので、自由に肉を取ることが出来た。解体作業終了後、肉を取り出し、大釜で煮ている小麦の中に飯盒の肉や魚を同時に煮る。其れはもう最高に美味しかった。

僕は、一カ月も来ぬ間に70キロに太った。あの栄養失調だった僕をハンスーエンプロットが救ってくれたのだ。

僕のラーゲルの食券は友達にやり、夕方は僕の肉の搬入を待っていたのだ。皆元気になっていった。

冬が過ぎ、夏が来た(1946)。ソビエトの夏は短い。

闘病

雪解け水を飲んで、チブスに罹り、多くの友が次々に異国の土となってしまった。

僕も40度の高熱でチブスの病棟に入院させられた。哀れ僕の人生23歳で終わってしまうのかと只もう泣きに泣いた。(6)

故郷の父母姉弟に三年も連絡の無い捕虜生活、皆も悲しい思いで死んでいったのだ。更に41度まで上がった。病院も変だと検査の結果、マラリヤ病院に移された。

不幸中の幸いだったのだ。チブス菌は高熱に弱く、僕には伝染していなかったのだ。

マラリヤはキニーネの特効薬があり、直ぐに元気になった。ハンスも心配してくれていた。

退院しても豚当番に返ることはなかった。

強制労働

ソ連軍は、若い元気な者100人を木材の伐採に強制労働させた。

山奥に移動し、針葉樹を伐採するのだ。切り方は、ソ連軍の見張りが教えてくれた。

鋸は大きく中央が出て丸く、二人で交互に引く。斧で木を切り倒す。枝を落として、10メートル毎に切断する。この作業が雪の積もる冬まで続いた。

食料も改善され、皆元気で働いた。

大雪が降ってきた。雪の中に橇を10人一組で伐採した木材を積み、ボルガ河まで搬出する。平地は割りと楽だが、坂道になると大変、10人で力を合わせて引っ張る。

距離が遠く難儀した。一日一度が精いっぱいだった。

ボルガ河畔に積もった木材は、ボルガ河が凍るのを待って、筏に組み立てられ、夏の雪解けを待って、黒海まで数カ月流されて、ソビエトの外貨獲得になったのだ。

ソビエト連邦共和国は共産主義で、スターリンの独裁下にあり、家や土地他総て自分の物は無かった。農地は、コルホーズ集団で耕作し、国に納めて、報酬を受け、みんなで平均に分け与える。

病気は38度以上でないと認めなかった。鶏は三羽まで飼うことが出来た。食パンも他配給で家族の数により分配されていた。好い生活とは思わなかった。

一生懸命働いても同じで、意欲がなく、国民は貧乏な暮らしだった。

ラーゲルの生活も苦しいことばかりではなかった。

日本やドイツの捕虜の中には音楽家や彫刻家、画家等沢山いたので時々音楽会があった。荒城の月、影を慕いて、故郷、誰か故郷を思わざる等演奏された。皆涙を流して聞き入っていた。漫談家もいて、心の底から笑った。ソ連軍の兵隊もよく聞きに来ていた。

音楽に国境はなかった。(7)

復員

捕虜生活三年目の十月(1947.24才)雪の中第一陣のダモイ帰還が始まった。

待ちに待ったこの喜び報に皆絶叫した。

僕は二陣で300~400人シベリア鉄道をこの度東へ、ナホトカ港に26日で着いた。

日本の船と日の丸、白衣の天使看護婦の姿を見て、皆涙が止まらなかった。

冬の日本海は荒れに荒れていた。舞鶴は満員で、僕の船は北海道の函館港に着いた。

日本を離れて五年、上陸復員した。(8)

消毒や注射等二日間滞在、三年間僕が守ったM君の遺骨は復員局に預けた。

雪の北海道は又格別の美しさがあった。

連絡船で青森へ、船中で、マラリヤ病が再発した。高熱が出て苦しかった。

特効薬の苦いキニーネをパンに入れ、混ぜ込んで飲んだ。僕はフラフラだったが、満員の船内は寝る所も無い。船は青森港につき、引き揚げ列車に乗り込んだ。

僕は薬が効いて元気になった。先輩の宮城県出身のKさん宅に、僕とSさんと是非と、断る事も出来ず訪問した。大変な御馳走になり、早く帰りたかったが、Kさんとも又と会う事も無いと思った。

二日滞在し、三年目の風呂に感激した。僕とSさんで風呂は汚れだらけになった。

二日目の夜は静かで良く寝た。

K家は大りんご園を経営していて豊かな暮らしをしていた。

三日目、僕とSさんは宮城の駅から、一路鹿児島へ汽車賃や弁当、そして小ずかい迄下さった。Kさんや御両親に感謝し、別れの固い握手をして、車上の人となった。

列車は殆どガラスは無く、板を打ち付けてあった。上野駅について、又大変驚いた。

東京は終戦後三年も過ぎたのに、浅草方面が車内から見える焼野原だった。大空襲の物凄さをしみじみ知らされた。

大阪駅に着いた。此処も同じ焼ヶ野が原だった。下車して、義兄の家に立ち寄る心算だったが、早く帰りたく思い止まった。

其れが幸いだった。兄貴の会社は空襲で家も工場も破壊され、タイヤは三ヶ月も燃え燻っていたそうだ。

帰郷

下関から船で門司駅鹿児島本線を南下、水俣駅で指宿のSさんと別れて、大口駅に弟と甥達が出迎えていた。

若い内の五年間は僕が弟達を見間違えた。あの14歳だった弟が、僕が東京で使用した外套を着て、頭髪を伸ばしてお洒落して、ニッコリと笑っていた。

感想 山下

今回、ブログに記録するため、パソコンで文字打ちをしながら、Yさんのお父さんの体験を疑似体験するような感覚に陥ることがありました。

戦争のことを知らなきゃいけないし、目を背けてはいけない、という言葉も聞きます。しかし、

辛い戦地での体験談など聞くことを避けたくなることがあります。

それでも、書き残された方の想いを推測するならば、避けてはいけないのかもしれない、とまた、気を持ち直したりもします。

コメント

克明に当時の事を書き留めておられたのか、そうだったとしても書き留めておく記録紙はなかったはずだが、素晴らしい記憶だと感心しました。

朝鮮方面から敗戦の際に武装解除されて、ソ連の捕虜となりそのままシベリアへと「ダモイ(帰る)」とウソをつかれて長い貨物のような汽車に乗って連行されたのでしょう。

2年の強制労働から解かれた時に、帰ってきた日本の港は函館だったとの事。

抑留帰還船は舞鶴に帰港するのが有名ですが、私の父もモンゴル抑留からの帰還は、舞鶴ではなく函館だったようです。

Y様の義父の帰港が同じ函館だったという事で、なぜ函館だったのか?という疑問が解明されました。

当時、函館から鹿児島まで汽車に乗って帰ってくる事も、また大変なご苦労があっただろうと思うところです。

このような貴重な記録は残しておかないと、もう誰も話してくれません。

いつもご感想ありがとうございます。モンゴル抑留されていた瀬下さんのお父上様も函館帰還で、何故、舞鶴港ではなく、函館港だったのかということを、ずっと疑問に持たれていたことを知っておりました。今回、その疑問が解けて良かったです。末文に「このような貴重な記録はのこしておかないと、もう誰も話してくれません。」と書いてくださったことに、深く感謝いたします。この記録ブログが、未来の誰かに読まれることを願います。