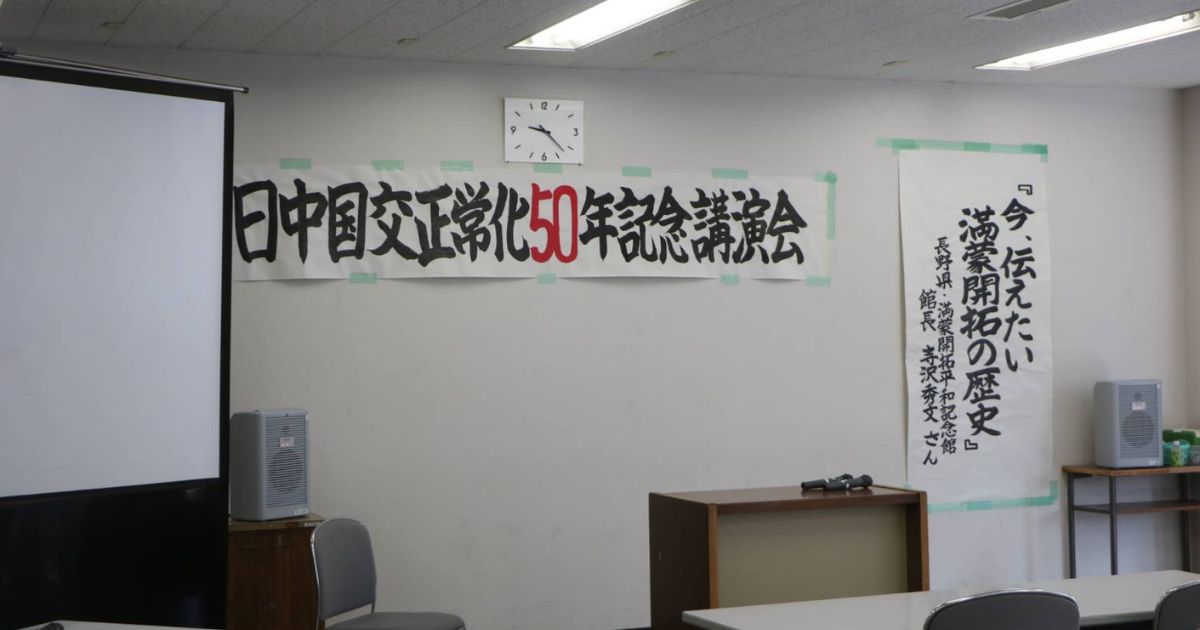

7月31日(日)宝山ホールにて、日中国交正常化50年記念講演会(日中友好教職員の会主催)

『今、伝えたい 満蒙開拓の歴史』という題目で、長野県「満蒙開拓平和記念館」館長 寺沢秀文さんをお招きしてお話をしていただきました。(日中友好教職員の会主催)

このブログでは、寺沢秀文さんがメールにて配信しておられる「満蒙開拓つれづれ草」より転載させていただきまして、講演内容ならびに鹿児島からの満蒙開拓団等について4回シリーズで、掲載していきます。

まずは、コロナ禍や台風が心配されるただ中を、長野から鹿児島まで来てくださった道中伝をお楽しみください。

鹿児島再訪

今回の鹿児島訪問は、鹿児島県内で活動される教職員の現役、退職者の教職員の皆さんで構成する「鹿児島県日中友好教職員の会」と言う団体などの皆さんの企画する日中友好50年を記念しての講演会の講師としてのお招きによってでした。

さて、今回の鹿児島訪問、私にとっては確かこれで3回目、かつ10年ぶりぐらいの訪問でした。一番最初は記念館構想の始まったころ、今から20年近くぐらい前で、その前後の頃から記念館構想に向けての事前学習のためにと始めていた全国各地の平和・戦争記念館への自費訪問調査等の一環として、かつ日頃の罪滅ぼしでの夏休みの家族旅行も兼ねて、当時、高倉健主演の映画『ホタル』等で話題を集めていた「知覧特攻平和会館」への訪問を主目的として訪問したのが最初であったかと思います。

その後、高速交通網の整備による新幹線新駅周辺のまちづくりや周辺地価変動状況等の視察調査のために、飯田のまちづくり市民団体にて全線開通したばかりの九州新幹線の新設区間の各駅等を見て回った際に、鹿児島にも1泊したのが10年ほど前のこと。九州新幹線が後回しになっていた「博多」~「新八代」駅間の後発区間が開通し全線開通となったのは、あの2011年3月11日の東日本大震災の直後のことで、私たちの視察はその翌年の夏のことであったかと思います。

コロナ感染拡大と桜島の噴火と台風発生の中を

それ以来となる今回の鹿児島訪問でしたが、今回の第7波によるコロナ感染の急拡大と共に、1週間ほど前には桜島がやや規模の大きい噴火を起こし「ヒヤッ」とし、更には出発の2日ほど前になって台風5号が発生、果たして飛行機が飛ぶんだろうか?と言う心配も加わっての鹿児島行きとなりました。

1日目の7月30日は午前3時起き、会社に出て、所用等済ませ、車を飛ばして中部国際空港へ。考えてみたら、このコロナ禍の影響で、最近は旧満州等含め海外旅行は勿論行っておらず、国内も含めて飛行機に乗るのは丸3年ぶりのこと。3年前の令和元年(2019年)の夏に旧満州への訪問以来のことで、随分と久しぶりの中部国際空港でした。夏休みとあって、空港も比較的賑わっていたものの、それでもコロナ禍前の通常の夏休みの週末の混雑等に比べればかなり空いているなあという感じでした。

朝8時のフライトで、一路鹿児島へ。鹿児島空港に着いて見ると、台風5号はもう過ぎ去った後で、雲は多いものの、雨が時々降る程度でした。まだ台風の影響も残り、天気は今いちでしたが、それでもやはり時々射してくる強い陽光は南国そのもので、曇っていてもかなり高温で湿度が高く、外にいて、何もしていなくてもじわーっと汗が噴き出てくる、本当に南国なんだなーと痛感した3日間でした。

知覧特攻平和記念館を見学

空港には、今回の講演会の主催者団体の中心である前出の会の鶴田恒郎会長、田下尚夫事務局長が迎えに来てくださっており、空港からそのまま薩摩半島の旧知覧町(現在は合併により南九州市知覧)へと向かい、かの「知覧特攻平和会館」へとご案内頂きました。ここは前述の通り20年ぶりぐらいの再訪問となりましたが、この日は夏休み中の週末と言うこともあって、家族連れ等も多く、また若い女性の皆さんがグループや単独等で来館されているのも目に付きました。

この日の夜には主催団体の役員の皆さん等による鹿児島市内での歓迎会を催してくださり、懇親を深めました。役員の皆さんの中には、数年前に私どもの記念館に遙々来館してくださっていると言う方も見えられ、改めて感激した次第でした。

講演会 当日

明けて31日の午前中、今回の訪問の主目的である講演会が、市中心部にある「宝山ホール」と言う公営施設を会場として開催されました。当日の聴講者は主催団体の予想を大きく上回る120人余りとのことで会場は三密?間近状態でした。しかし、昨日も現地にメール連絡を入れ確認したところ、講演関係等でのコロナ感染者は出ていないとの報告を受けホッとしているところです。

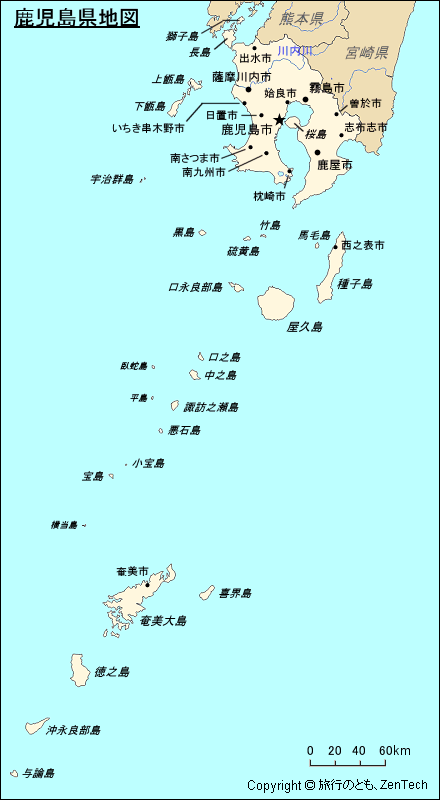

この日の講演内容は、「満蒙開拓の史実に学ぶもの」と言ういつも通りの演題で、満蒙開拓についての総括的なお話しをさせて頂き、これもいつもの通り、少しでも講演ご当地の満蒙開拓との関わり等のローカルな話題にも触れさせて頂くべく、鹿児島県からも奄美大島、与論島などの島嶼部を含む県内から5,700人もの満蒙開拓団が渡満していること、そして戦後には、これら旧満州からの引揚者等の受け入れも含めて鹿児島県内にも250ヶ所以上の戦後開拓地が拓かれていること等にも触れさせて頂きました。

これらの詳細等はまた次回以降で触れたいと思いますが、この戦後開拓のこと等も含め、鹿児島県内でも満蒙開拓のこと等については余り知られておらず、今回、講演を聞いて頂いた皆さんも「本当に初めて聞くようなお話ばかりで大変感銘を受けた」等との感想を述べてくださいました。

主催者団体の方が言っておられましたが、鹿児島でも近現代史研究は盛んであるものの、しかしそれは西南戦争を含めた明治維新前後まででほとんど終わってしまっており、満蒙開拓も含め、それ以降の現代史は余り取り上げられていないとのことでした。

この辺りは鹿児島県のみならず、全国どこの県等でもだいたい同じで、戦後、満蒙開拓のことは語られることも少なく、これに関わる公的資料文献等も余り残されていません。今回の鹿児島での講演に際し、同県に関わる満蒙開拓等の文献資料等探りましたが、ほとんど文献資料等は見つかりませんでした。鹿児島県で編纂している『鹿児島県史』の現代史の巻(5・6巻)を取り寄せて捲ってみましたが、同県からの満蒙開拓のことは全くと言っていいほど触れられていませんでした。

鹿児島滞在の3日目は知覧、開聞岳などのある「薩摩半島」とは錦江湾を挟んだ反対側にある「大隅半島」に、早朝からレンタカーを駆って駆け足で行ってきました。

その主目的地は、前日の講演の中でも触れた、かつてあの与論島から満州へと渡った「与論島開拓団(盤山開拓団)」からの戦後の引揚者の人々、その皆さんが再入植した現在の肝属郡錦江町の山中の「盤山開拓」と言う戦後開拓地で、鹿児島市内から片道約2時間半をかけてここを訪ねてきました。

終戦の翌年、与論開拓団からの引揚者の皆さんのうちの多くが、与論島には戻らずに、この大隅半島の山中にある錦江町(入植当時は田代町)の山中に新たな開拓地を求めて54戸が入植しています。

しかし、今回、そこに行ってみると、本当に山の中で、人の住んでいる人家は数軒しか見当たらず、後で町役場支所で聞いてみると、今もこの開拓地に残っているのは19戸だけとのことでした。これらの詳細等についても次回以降で触れたいものと思います。

-120x68.jpg)

コメント