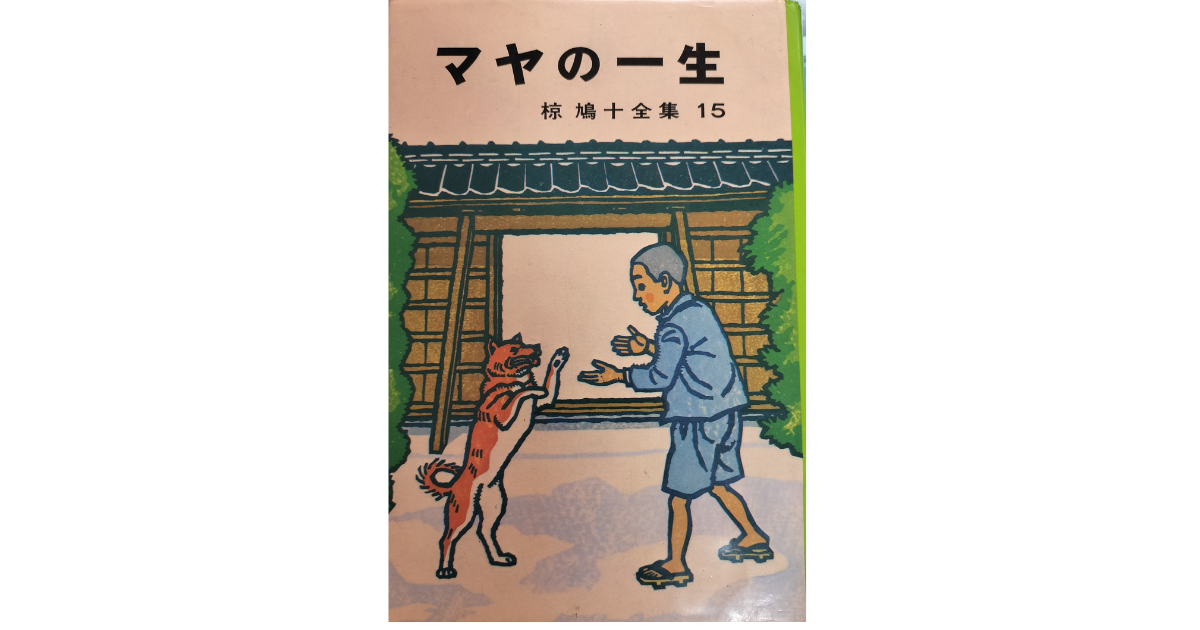

『マヤの一生』 椋鳩十著

今年の5月から月に一回、椋鳩十さんの本を読む読書会を7名で始めました。最初の一冊に選んだのは、「マヤの一生」でした。

戦争を語り継ぐという活動をしている私にとって、その原点はやはり「戦争を起こさないためにはどうすればいいか?」というこの一点に尽きる訳です。

今回「マヤの一生」を読んで、無意識のうちに戦争に加担していく群衆のひとりとしての人間の心情やそれを利用し戦争を推し進めていった権力者たちの手法を、「マヤ」という犬を巡り、まざまざと知らされ、教えられました。

「マヤの一生」南日本新聞 デジタル版より以下引用

椋は戦後20年近くたち、還暦を迎えても、戦争という極限状態を動物の物語を通して伝える意欲を持ち続けた。72年、「マヤの一生」に託した戦争に対する思いをこう集約している。「権力というものは、恐るべき怪物です」(「親子読書」72年7月号)。

そのようなことを感じながら、8月10日(日)『「鹿児島の近代化」教育研究センター 令和7年度トークイベント』で話をさせていただいた時に配布した資料を添付します。

「戦争に加担しないためにどうすればいいか?―活動を通して感じたことー」 2025年8月10日

▽戦争を語り継ぐことは、戦争抑止力になるのか?

戦争によって起こった出来事(空襲・原爆投下・戦後大陸からの引き揚げ・シベリア抑留・重慶爆撃・特攻の話)による悲惨や辛い出来事を聞いた後の参加者の感想は、「戦争は二度としてはいけない。平和は大事」という言葉、思いで終わることが多い。

▽なぜ、こんな聞くに堪えがたい辛い体験をしなければならなかったのだろうか?

戦争が起こった原因をたどる。

アジア・太平洋戦争が起こった原因を辿った時、それは、明治維新までさかのぼった。

決して、昭和16年12月8日の真珠湾攻撃の日に始まったわけではない。すでに、中国大陸では日中戦争が始まっていた。その前には、日清・日露戦争、第一次世界大戦もある。

▽参加者の言葉「始めた戦争は、勝たなければならない」から考えたこと。

負けた戦争だからこそ、肉親や親しい人を失った辛さや悲しみ、そして戦争を起こしたことへの批判や反省を語り継いでいくことができているのではないだろうか。

日清・日露戦争は勝った戦争。殺し、殺されした人は、勲章で祀り上げられ、愛する人を失った人の悲しみは、家族の名誉、誉れに取って代わられた。言葉の言い換え例 以下

全滅→玉砕(玉のように美しく砕け散る事)、退去→転進、略奪→調達、攻撃→進攻

勝った戦争に対して批判的な声をあげることに、国民が自ら自主規制をかけた可能性。

▽「知らないうちに戦争が始まっていた」という戦時中を生きた人と同じセリフを、今を生きる自分が、言わないために。

『戦争に加担しないためにどうすればいいか?』

- 職場や地域社会、所属する団体、組織から同調圧力をかけられているな、と感じたら、うまく切り抜けることを考える。もしくは、違う意見をきちんと述べる。(勇気がいるけど)

※「非国民」と言われることを恐れ、上意下達の命令を無疑問的に従う人が増えていった。

- 「○○ファースト」という優越感を助長する言葉で自分や民族の存在意義を求めない。

戦時中の教育は、実際会ったこともない民族の人を「チャンコロ」「鬼畜米英」と教えられた。日本民族は、とても終戦後、はじめてGHQが鹿屋に来たとき、初めて米軍を見た当時10才だった男性の証言「真っ白だった。鬼畜米英を教えられていたが、人間だった」

パラオにいた女性は、現地の人を呼ぶとき「土民」という蔑視が込められた呼びかたをしていた。

良い学校、良い会社、学歴、職業などによって、人を優劣化した見方をやめる。

軍隊における階級制度もその一環とみる。階級の上下の優劣で自己の優越感に浸り、初年兵などのいじめた横行した。沖縄にいた元日本兵の証言は、「アメリカ軍よりも日本兵のいじめのほうがひどかった」

自己承認の欠如

- 国や権力者に迎合しない。自らへりくだって権力者をつくり出さない。

地域社会の困りごとに議員を利用したりしない。住民の力で自分たちの知恵で解決しよう。

98歳の男性の聞き取り体験から。男兄弟3人の末っ子、兄二人を戦争で亡くした。90歳を過ぎた頃から戦争を語り継ぐ活動を始めた。自宅を訪問したら、昭和天皇から勲章をもらった写真が飾ってあった。違和感を感じた。

- 自分のいのちを他人任せにしない。

満洲国でも沖縄でも軍隊は、国民を守ってはくれなかった。

- 平生は、みんないい人。アウシュビッツ収容所でユダヤ人を大量虐殺した人も関東大震災の時に、朝鮮人を殺した村の人も普通はみんないい人。隣の人も町内会の人も、困った時は助け合えることもある。しかし、戦争となると、同調しない人を密告し、排除し、組織のまとまりを優先する人の集団と変えてしまう。そういうことも含んでいる、ということを考慮して暮らす。

最後に

仏教の教えを聞く者として、私は「人を傷つけ、殺すよりも、自分が殺されることを選ぶ」という個人的な覚悟を持つものとして、死んでいきたいと自分に願いをかけています。

しかし、日常の中でその覚悟をすぐに忘れてしまいます。

そんな私に、その願いを思い出させてくれるのが、この「戦争を語り継ぐ集い」であり、自らも、戦争を起こす種を内在していることを、忘れさせないでいてくれる大事な人々の集いです。

コメント