鹿児島市民福祉プラザ中会議室で3月22日(土)10時~12時、「満洲」をどう捉えるべきか~引揚2世の証言を通して~ (講師:鹿児島県立名誉教授 疋田京子さん)というテーマで第一回目(3回シリーズ)の学習会を行いました。

疋田京子さんの専門は、ジェンダー法・アジア法ということであり、話しの冒頭そのことについての話がありました。それは、ジェンダーという言葉の正しい意味を知ることのできた貴重な話でした。

憲法にある個人の人権、尊厳という言葉は、法のもとでは、人はみんな平等という理念はとても素晴らしいが、実際の現場では、それは、モデルが男の人、成人男性で健康でとても合理的に物事を考えられていろいろなことを知っている、そして契約を結べたりする人がモデルになっている法律であり、そうではなくて、とても不利益な状況に扱われている人たちへのバイアス、それを追求していくことがジェンダー論である。決して女が強くなって、権利主張を始める、そのように捉えられている向きがあるがそうではない。

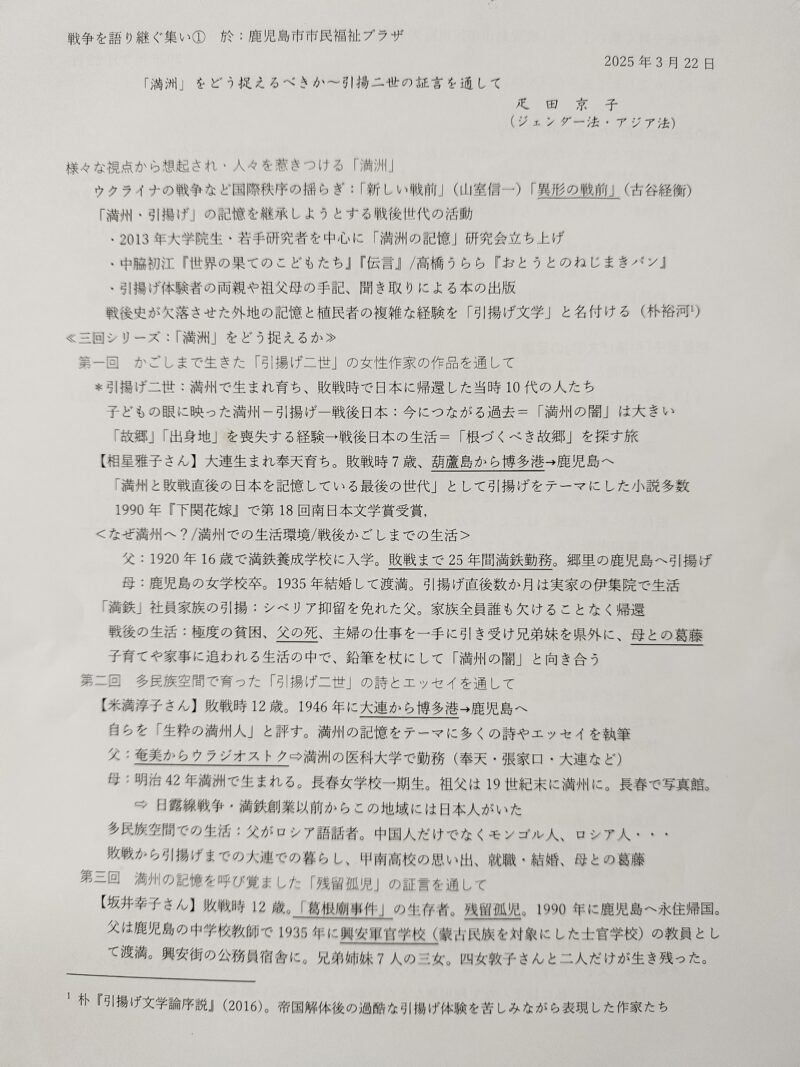

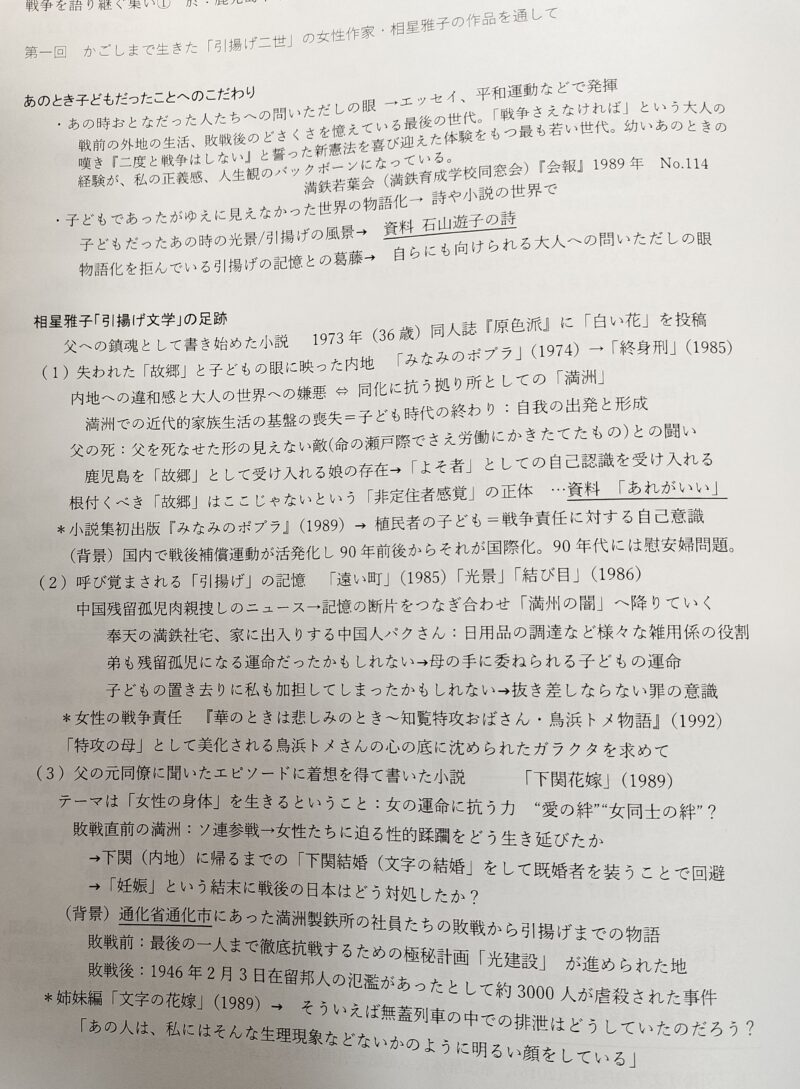

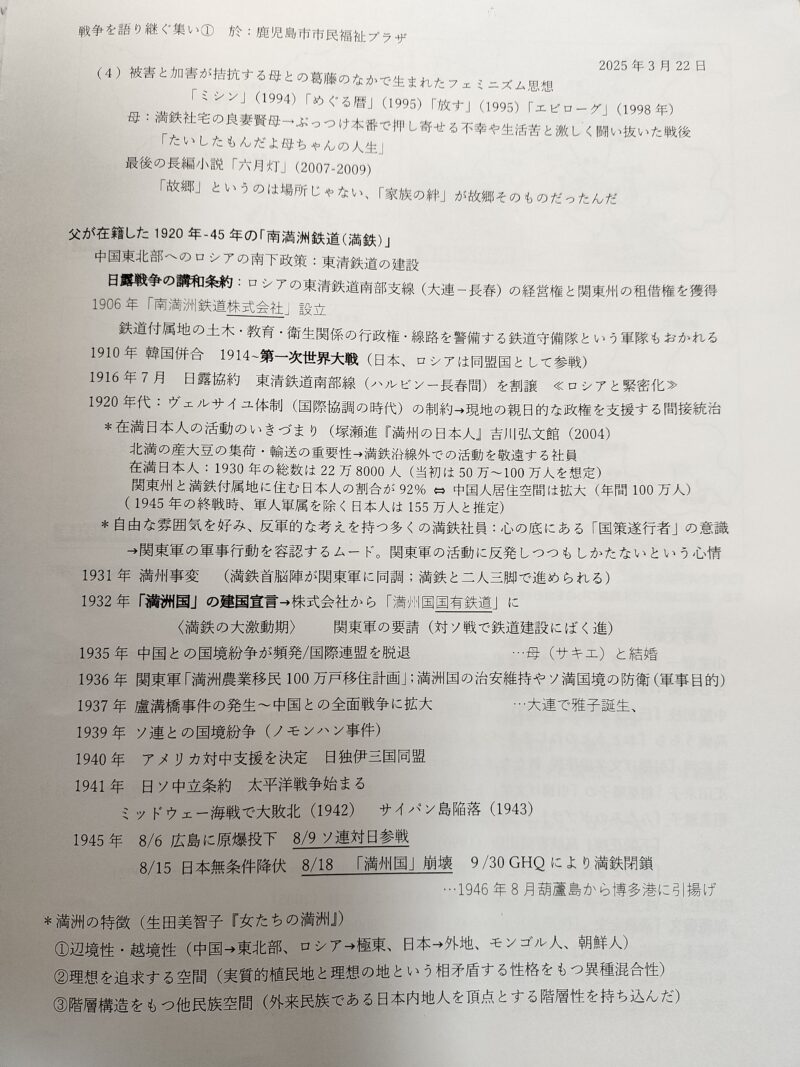

次に、鹿児島の作家で満洲で生まれ、引き揚げを幼少の頃体験された相星雅子さんについて、そして、相星さんの小説を通して描かれてある満州における女性や子供の視点から戦争というものがどう描かれているのか話をされました。以下、当日配布資料です。 ぜひ、多くの方が鹿児島の作家、相星雅子さんの本を読んでいただきたいです。

〈参考文献〉↑の中の一冊に『女たちの満州 他民族空間を生きて』という本があります。この中に、深尾葉子さんという方が書かれている章があるのですが、その中で“「生き生きと生きようとしたもの」「型にはめられずに生きようとする魂」が、いかに現実社会で歪められ、生気を奪われていくか、それが戦争であれ、封建的社会制度であれ、社会通念であれ、その抑圧が人々を残酷なまでに追いやる・・・・”という文がありました。

私が、これまで違和感を持たず、当然かつ、普通だと思っている制度や正しいと思っている価値観には 実はそう思っていない人がいて、その人達のことを知らず知らずのうちに追い詰めていたのではないかと、思ったのです。

その無関心さは、自分が想像しているよりも、他者にとっては、もっと残酷なことなのかもしれません。

コメント