2人目は鹿屋市の小手川清隆さんに「重慶爆撃と鹿屋海軍航空隊」と題してお話を伺いました。

小手川清隆さんは「鹿屋市平和学習ガイド」として8年間活動されていましたが、昨年ガイドは引退され、今は個人的に鹿屋の空襲や戦跡について研究を続けておられます。

私は、重慶爆撃をした飛行機が、鹿屋の基地から飛び立っていった、という事実を知った時、とても衝撃を受けました。同時に重慶、鹿屋という場所を関心を持つようになり、身近に感じるようになりました。

さて、1945年3月10日は東京大空襲のあった日です。その大空襲の被害に日本国民が遭うことになった原因の源はこの重慶爆撃にあると、言えるのかもしれません。

小手川さんのお話から、アジア・太平洋戦争が始まる前の中国・重慶で日本がどのような爆撃を行っていたのか具体的に知ることができました。

漢口から往復7時間かけて、中国の山奥まで爆弾を落とすために、飛行機に乗っていた青年たちは、どんなことを考えていたのでしょうか? 山下 春美

以下、鹿屋空襲・戦跡研究会 研究員 小手川 清隆さんの講演内容を要約したものです。

「重慶爆撃と鹿屋海軍航空隊」 小手川 清隆さん

数年前、この会で江山さんの重慶爆撃についてお話を聞いた。その時は、日本軍の中国への爆撃が、アメリカ軍の日本への爆撃と変わらないではないかと驚いたことを覚えている。

昨年、田中まこと氏が「空襲・戦跡を記録する会」の会誌『空襲通信』に「1940年8月19日の重慶爆撃」として発表された。田中氏は重慶爆撃に第一連合航空隊として海軍鹿屋航空隊と高雄海軍航空隊、それに第一五連合航空隊、第十三連合航空隊、陸軍航空隊が合同して重要な役割を果たしたと述べられた。

私は大戦末期、鹿屋から出撃した特攻作戦や、アメリカ軍の鹿屋に対する空襲について、これまで研究を進めてきたが、重慶爆撃について自分の住む鹿屋の海軍鹿屋航空隊(以下「鹿屋空」)が重慶爆撃で大きな役割を果たしたことに驚いた。

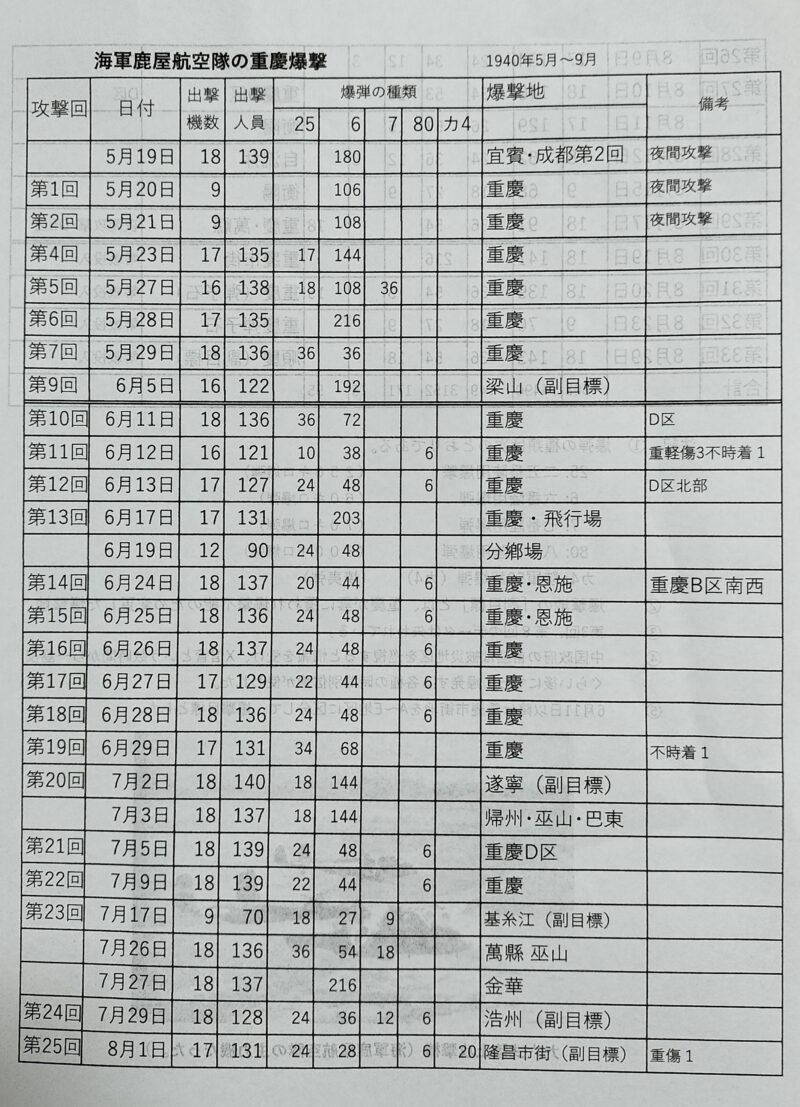

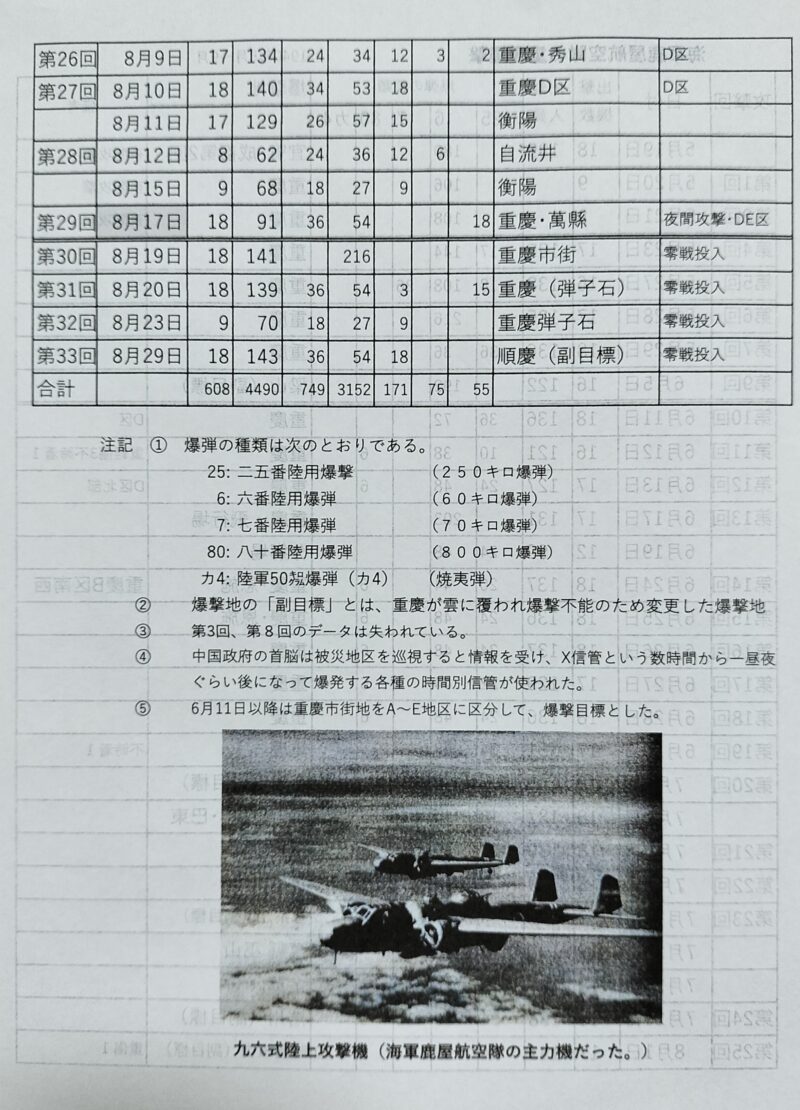

そこで今回は数年にわたった重慶爆撃のうちの一部である1940年5月から8月までの4か月分について海軍鹿屋航空隊がどのような役割果たしたのかをアジア歴史資料センターの「戦闘詳報」からまとめたので紹介する。

鹿屋空は1940年の5月から8月までの4か月で

・5月6回(7回)

・6月10回(11回)

・7月2回(5回)

・8月6回(8回)

計24回(30回)の空襲を行っている。(注:()内は計画では重慶を目標としたが、重慶上空が雲で覆われ副目標の都市への空襲に変更した回数を合算した回数)

この爆撃回数をみると重慶という一都市に、鹿屋空を含む日本軍がいかに集中しで爆撃したかが判明する。

この爆撃のうち田中まことさんは前掲の論考で8月19日の爆撃について詳細を述べられたので、私は6月24日から6月29日まで6日間連続して毎日実施された爆撃のうち6月28日についてみていきたい。

鹿屋空は96式陸上攻撃機が主力で、第一中隊9機、第三中隊9機の合計18機が出撃している。

鹿屋空出撃の経過をみると

・10時50分発進、

・14時16分突撃、

・14時32分爆撃後敵戦闘機5機と交戦するも撃退

・17時20分帰着

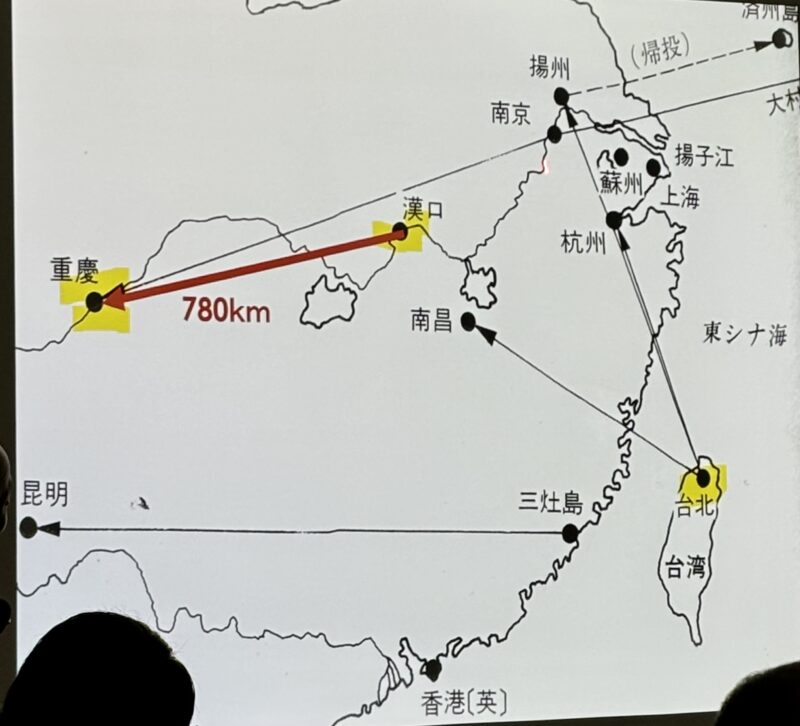

と記されている。鹿屋空の漢口の基地から重慶まで約780キロで、往復ほぼ7時間を要する爆撃であった。

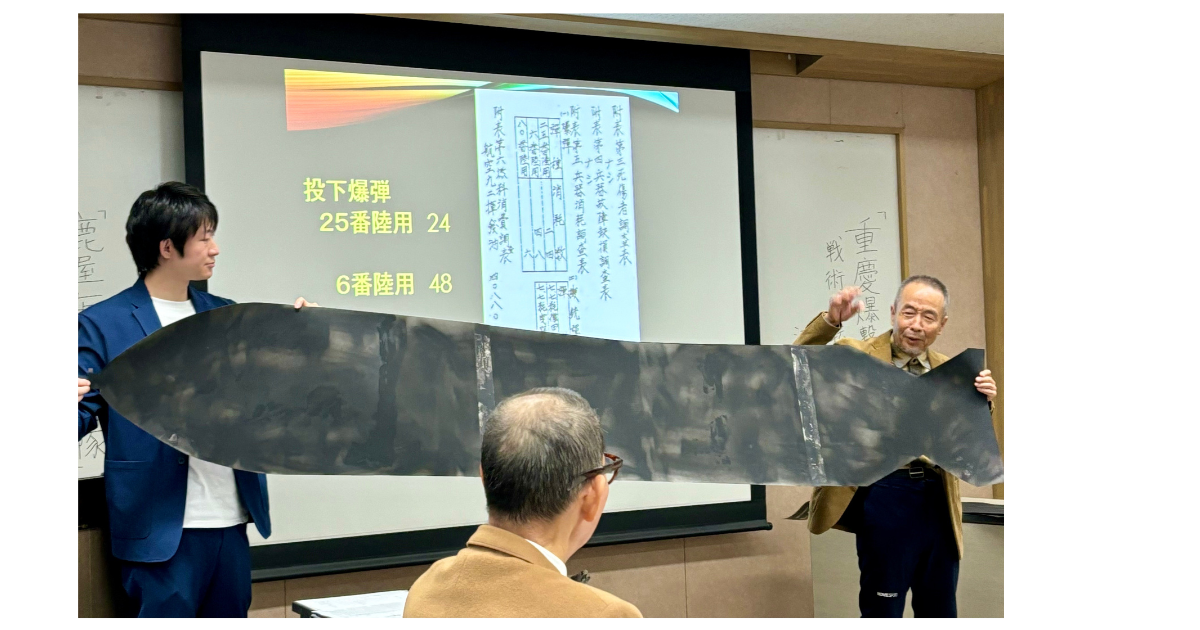

そして当日の鹿屋空の投弾数は

・250キロ爆弾 24発

・60キロ爆弾 48発

・800キロ爆弾 6発

この日は鹿屋空だけでなく第一五連合航空隊、第十三連合航空隊、それに陸軍も協同して同程度の爆弾を投下した。重慶爆撃がどのようなものであったかは、この一日だけのそれも鹿屋空だけをみても思い知らされる。

戦後80年を迎える今、重慶爆撃の実態についての研究はまだ始めたばかりである。今後は海軍鹿屋航空隊に限らず、第一五連合航空隊、第十三連合航空隊を含めた重慶爆撃の全体像の解明を進めていきたい。

2024年、ノーベル平和賞を日本被団協が受賞した。各位の長年のたゆまぬ活動に敬意を表したい。先の大戦でのアメリカ軍の広島、長崎への原爆投下は都市への無差別爆撃という犯罪ともいえる暴挙で決して許されるものではない。ただ、第二次世界大戦中の無差別爆撃の歴史の中で、スペインのゲルニカへの爆撃、アメリカ軍による広島・長崎への原爆投下は広く知られている。しかし、日本軍が中国の重慶に対して行った爆撃については、国内での認知が十分とは言えない。これからも重慶爆撃について真摯に向き合っていこうと思う。

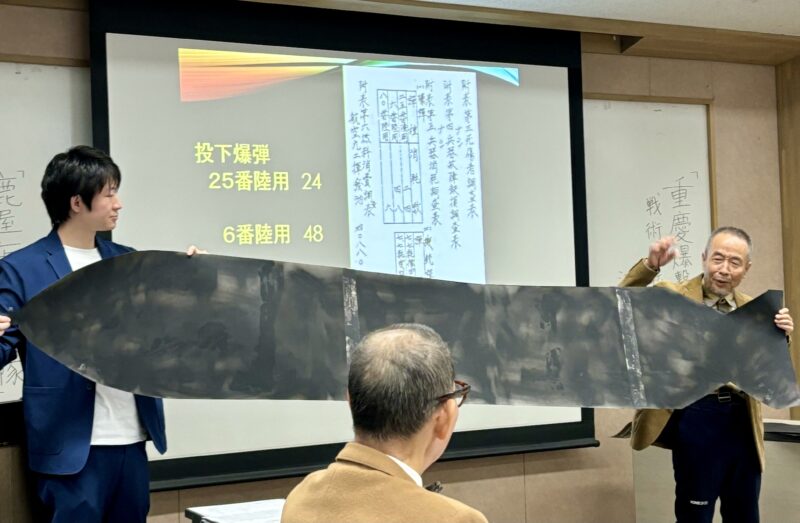

← 800キロ爆弾の実物大の大きさを

示してくださる小手川さん(右)

↓当日の配布資料です。

参加者との質疑応答

1.私は、重慶爆撃による日本側の成果と重慶側の被害の正確な数字が知りたいです。

戦争に関しては全般的に言えることなんですけれども、被害者数などを正確に統計することはかなり難しいことです。中国の政府は国民政府から共産党に変わったわけですから当時の資料というのは紛失しているということもあります。

2.江さんの祖先、親戚の方で重慶爆撃の被害に遭った方はおられますか?

私の祖先、親戚では被害に遭った人はいません。

3.飛行機の件について質問です。日本の戦闘機は、7000mから5000m上空まで飛べるということでしたが、対する中国、欧州の戦闘機はどのくらいの高さ飛べたんでしょうか?

日本側の記録によると、5000mの高さだと撃墜されている数が多く、7000mだとそれほど撃墜されている数が少ないので、多分5000mから6000mの高さだと思います。

感想

・私は中国で日本語教師をしていた経験があります。その時に「重慶爆撃」というのをよく耳にしていたので、今日来てみました。

・アメリカ軍側も空襲を日本にしましたが、日本が重慶行ったことがそのまま、今度逆に日本が空襲でやられてしまった。時限爆弾を鹿児島市内でもたくさん落ちていますし、やっぱりやったらやり返すのようなというのも感じました。

・今日のお話で、“漢口”というのがでてきましたが、私は漢口からの引揚者です。今日の話で鹿屋の航空隊が漢口を中継して、行ったということを初めて知りました。子供のころは漢口の飛行場に遊びに行きました。

そばには鉄道の駅や高校もありました。

また、夏休みになると漢口の郊外へ遊びに行き、日本人の子供たちは田んぼのあぜにある木の実を食べたりしていました。実にのどかで戦争中であっても毎日戦争してるわけではありませんでした。そしてだんだん戦局が悪化してきたので、そこから転々と移動し、また漢口に戻ってきました。

いろいろな意味で中国でいろいろな人たちと接して、例えば中国で物を買ったらもうざるようなものがつるしてあってそこにお金を入れるような店がありましたけれども、お互い信用ができたらざるから自分でおつりを取るからねと言ったらはいっと言って取りました。戦争中でありましたけれども、人々との交流では大変良い思い出を持っております。

今日のお二人のお話を聞いて、市民レベルの交流が中国と一番大切なことじゃないかと思います。市民の交流レベルの、例えば小学生が来ていろんな交流をしたとかいうことなど聞くと、非常に私はそれを見て感動しておりますのでこの会もそのような活動をするのもよいと思います。

・私は、漢口から、6.7人の青年たちが中国まで往復7時間かけて爆撃をしにいったことを初めて知りました。私も子供の頃、グラマンが低空飛行で来て、乗っているパイロットまではっきり見えたことを記憶しています。

編集後記 山下春美

今回の講演は、今年戦後80年の年に、日中戦争から振り返りたい、という自分自身のテーマの始まりとして、講師の方へお願いしたものでした。中国側と、日本側両国からの研究者の方からお話を聞くことができたことはとても貴重でした。物事は立ち位置によって、その見方が変わる、そのことを今日のお二人の話から、学びました。

結論を出すことより、絶え間ぬ思考の中で、ああでもない、こうでもない、という身悶えるようなことが、”生きる”ことなのかもしれない、と感じました。

今回のブログ記事の作成には、小手川清隆さんの過分なお力をお借りしました。これからも次に続く者として、いろいろアドバイスを頂きたいと思います。ありがとうございました。

コメント

「第二次世界大戦中の無差別爆撃の歴史の中で、スペインのゲルニカへの爆撃、アメリカ軍による広島・長崎への原爆投下は広く知られている。しかし、日本軍が中国の重慶に対して行った爆撃については、国内での認知が十分とは言えない。」

おっしゃる通り日本国内ではあまり認知度は高くないですね。

このような非戦闘員(一般市民)を標的にする戦闘行為は、いわゆる”戦争犯罪”です。

あってはならない行為が戦争では繰り広げられてしまう、残酷であり残念な事です。