3月23日(土)「満州」をどう捉えるべきか~引揚2世の証言を通して」学習会参加者の感想・質疑応答です。

Sさん:

本日はありがとうございます。相星雅子さんの本は少し読んだことはあるんですけれども、今日お話していただいた中で、引揚げ船に乗る時に間違って他の子どもを誘っていった、という本のタイトルはなんでしょうか?

講師:

呼び覚まされる「引揚げの記憶」として、「遠い町」「光景」「結び目」の三つの短編小説に中に、それぞれエピソードは違いますが、書かれています。

Iさん:

多面的、多角的に拝聴しまして、大変役に立ちました。

私の父は、昭和16年、満鉄の社員でした。

帰ってきたのは昭和21年、白竜丸という船で博多に上陸した、ということだけは、姉とか父母から聞いたことがあります。

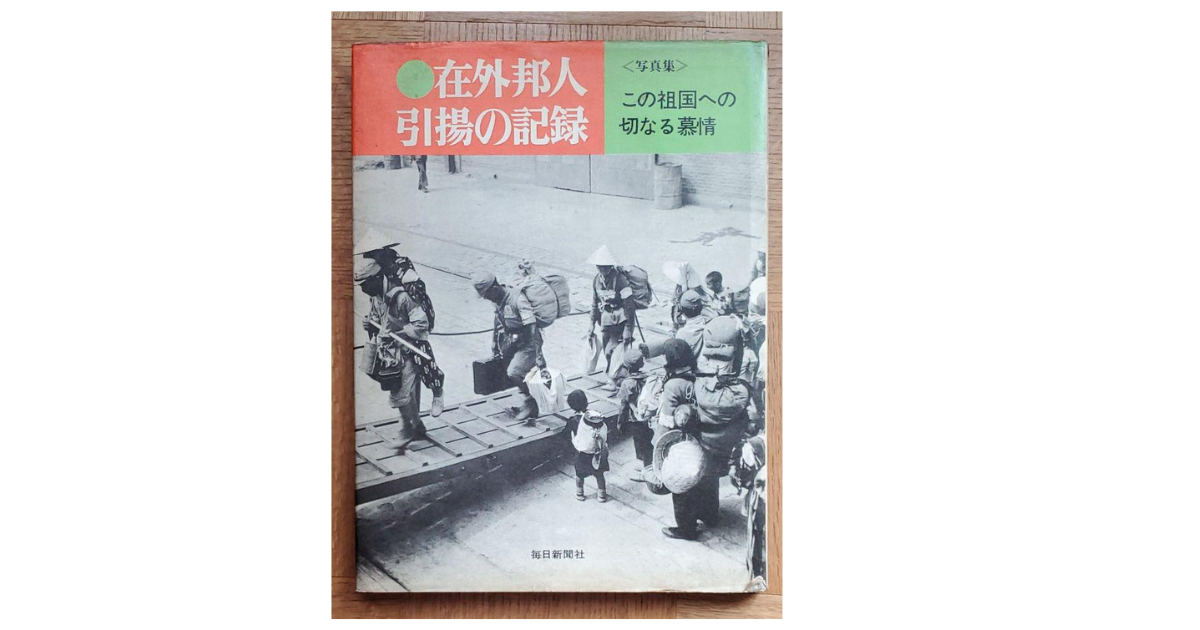

皆さん、この本は見てください。(サムネイル画像)「在外邦人引揚の記録」です。図書館に行けばありますので、ぜひこれを読んでください。ほとんど写真です。これを見て下されば、一層具体的に今日のお話が理解できるんじゃないかと思います。

お見かけするところ、戦後生まれた方ばっかりのようですので、父や母がどんな苦労をして満州や朝鮮から帰ってきたのかということが理解できるのではないかと思います。

講師の先生がおっしゃったようにソ連軍の進駐で2,000人ないし3,000人犠牲になりましたが、ほとんどが満州開拓団です。

葛根廟と場所がありますが、そこは満州国の都の一つで、日本の開拓団はその奥地へ行って、祖国日本のために大豆その他を生産して送っていたのではないかと思います。

Yさん:

私の母が満州生まれなのですけども、母の父、私の祖父が昭和19年、満州で亡くなったために、終戦、一年前に帰ってくることができました。そのため、終戦後に引き揚げて来られた方々のような大変さはなかったようです。

私の母は満州で非常に鹿児島よりもいい生活をしていたという話をしていました。

それもすべて、現地の人たちの生活を踏みにじった上で、そういう生活ができていたんだということを、うちの母が感じていたかということはわからないのですが、母の二つ下に妹がいまして、私の叔母なんですけれども、92歳でまだ元気にしております。

当時、奉天の高千穂小学校というところに通っており、30年位前同窓会があり、現在の中国東北部瀋陽まで、出掛けて行ったそうです。

その叔母が、私に三年ぐらい前に話をしてくれたことがありました。

「私たちはここにいちゃいけなかったんだなって思った。」と。

叔母は、やはりいろいろなことを感じながら帰ってきたんだなぁと思いました。

また、母が病気になり、亡くなる一年前に話をしてくれたことがありました。

それは、当時私がまだ学生だったと思うんですが、森村誠一の「悪魔の飽食」という本が出まして、ベストセラーになっていました。

母と、“本当なのだろうか。あまりにもひどい話なんだけど。”という話をしていた時でした。母が、満州で人が処刑されるところを見たことがある、という話を語り始めました。

母にはちょっと変わり者、一族からつまはじきにされていた叔父がいたそうなんですが、その叔父が何を思ったか母を、中国人の処刑の場所に連れて行ったんだそうです。

その処刑を見せられた母は、ショックのあまり、その夜、高熱を出し、寝込んでしまったそうです。

母の母、私の祖母は、叔父からその話を聞き、叔父はものすごく母(祖母)から叱られていたんだよ、というふうに、私に話してくれました。

そして、森村誠一の本の内容について、一言ポツンと「あの話は私は本当だと思う。だってひどいことしてきたもん、向こうで」

その時に初めてその話をしてくれたのでした。私はちょっと私の言葉では出したくないぐらいの。

穴を掘らせ、その前に座らせて、後ろから中国人の首を切り落とした、という話を、まざまざと覚えていたということなのです。幼い子供の頃にそんなものを、見せられたというのも非常に残酷だと思いますが。

それまでずっと私に話すことができなかったのだと思います。だからこそ、本当あそこで日本が何をしてきたのかっていうことを、私はもう少し知りたい。

今となっては、残念ながら、母から聞けないのでのご存命の方々から、いろんな話を、聞いて、またそれを渡して、すぐ次の世代に伝えていかないといけないのだろうなっていうのをすごく感じています。

Aさん:

20年ぐらい前に、旧満州のエリアの方に旅行で行った時に、満州で生まれ育ったという当時82歳のおじいさまと一緒に旅行する機会がありました。

どうしてもやっぱりもう一度生まれた地を、亡くなる前にもう1回来てみたいということだとおっしゃっていました。大連、瀋陽、長春を回りました。

非常に草原が広くて、日本とは全く違う地平線が見えるので、非常に満足されていたということを私は記憶しています。そういう意味で、私の中ではとてもあの満州というのはいいエリアとして思っていました。

自分の父や祖父、祖母は満州とは全く関係なかったんですけども、満州に行っていた方から、戦後話を聞いて、その話を祖父母が私に話をしてくれていました。非常に冬は寒い。もう日に当たると指が落ちるぐらい寒いとこだから大変なとこなんだよっていうとことを聞いていました。

本日、お話を伺うことができて、違う視点から知ることができたので、本日もありがとうございました。

講師:

旅行に行かれた時に、写真って自由に撮れましたか?

Aさん:

2005年でしたが、普通に観光地であるとか、列車とかっていうのは特に問題なかったです。

Dさん:

戦争というのは本当にもうこんなに悲しいものを作り出すのかということを、ひとりひとりの人間がすべてこういう思いをして、戦争というものを耐えて、また生き抜いてきたんだなということを、つくづく感じました。

私は鉄道員だったのですが、今の市立病院の向かい側に蒸気機関車とかディーゼルなどを修理をする国鉄の鉄道工場というのがありました。

国鉄がちょうど終戦になった時に、復員軍人をほとんど吸収したんです。だから当時50万人ぐらいの鉄道員がおりました。その中に満鉄からの引き上げ者という人たちもおりました。実際に私は若い時にそういう人たちと一緒に働いたりしたわけです。

実際には戦争の話っていうのはほとんどしませんでしたけれども、非常につらい思いがあったんじゃないかと思うんです。

あの中国に渡った人たちの苦しみ、実際は楽園ではなく、地獄のような、そういう土地であったということとで、しかも二重の苦しみというか、中国、当時そこで住んでおった人たちを、言わば追い出したわけですよね。あの開拓団の人たち、国策でしたけれども、そういう中で行った人たち、そしてまたそこで働いて生きてた人たちの、中国人との、そういう葛藤もあったでしょう。

どちらにしろ、非常にこ辛く悲しい、言葉にできないほどの悲しみがそこで生まれてきたわけですよね。

そういう記憶というものを、私たちは戦後生まれですけれども、知らないままに、長い年月を過ごしたというのもあります。一般的に戦争とかいう言葉の悲惨さ、あるいはそういう辛さはそれなりに見ることができる、知ることができますが、今日の先生のお話を、ずっとそこで生きて、筆舌に尽くしがたい苦悩を抱えて引き上げてきた人たちのことをもっと知ることの大切さを今日学びました。どうもありがとうございました。

Bさん:

疋田先生とは一緒に韓国のナヌムの園に行ったご縁です。なんでこの日本はアジアの諸国に対してひどいことしたのに謝らないんだろうというところから、日本の近現代史を大学ではやっていました。その時はちょっと中国の方に興味があって、南京虐殺とか、興味があったんですけれども、仕事を始めてから断然歴史から離れていったんですが、最近は韓国の方に興味があって、韓国語を学んでいます。

朝鮮で生まれて、その後、敗戦の後に日本に帰ってきて、アイデンティティ、家を探し求めていた、という小説家の森崎かずえさんもお亡くなりになられましたが、先生の話を聞いていて、感じたのは、自分が生まれ育った満州っていうところ。

その国がなくなった自分のアイデンティティ喪失の中から、またこう自分の家族を構築していったところで、相星さんは小説を書かれている。すみません、私、相星さんの本は一冊も読んだことないんです。

相星さんと似ているなと思ったのが、森崎さん自体も自分は朝鮮で裕福な暮らしをしていた。お父さんが学校の先生で、いろいろな葛藤とか矛盾を抱えたみたいなのですけど、その中でも裕福な暮らしをしていて、朝鮮人の使用人がいて、オンニって呼んで、慕っていたって。だけど、日本が戦争に負けて、帰ってきて、福岡で女学校入り直ししています。

自分の故郷ってやっぱりどこなんだろう。その後、炭鉱で詩を書いたり、文学を書いたりとか、最後はやっぱり、日本のいろんな地方を回って、伝統芸能にふけったりして。人っていうのはやっぱり自分のこうアイデンティティを探すんだなあっていうのが相星さんと似ているなと感じました。あともう一点、さっきやなぎごおりの話が出た時に亡くなる前に認知症が出てきた時に、人ってその昔の記憶が出てくるんだなと感じました。ヤンヨンヒさんのお母さんも亡くなる直前に、チェジュドの虐殺事件のことを初めて娘さんに語り出すということです。

戦争っていうのは、引き起こしまったら、日本の植民地支配に始まり、いろんな人の人生に本当にこう影響を与えているんだなと思って。自分はこうやって、研究とかできないんですけど、こうやっていろんな講演会聞きながら、韓国や中国、アジアの方に目を向けていきたいなと思いました。以上です。

Mさん:

今日の講演のことを知ったのは誕生日だったのです。私は昭和24年生まれなのですが、少し考えてみれば、自分が生まれた、つい2、3年前までは、違った日本の状況がありました。

満州国との関係で言いますと、私の父は農家の四男で、農家の跡継ぎではなかったので、満州の旅順の師範に行ってそこを卒業して、あの最初の赴任地がソ連の国境近くにあるソンゴというところに赴任したのです。そこで一年か二年ぐらい教習をして、そこで招集令状が来て、どこにあの連れて行かれるのかわからなかったけれども、着いたところが枕崎だったそうです。

最後は終戦を枕崎で迎えて、自分としては必至の覚悟で、兵隊になったのだけれども、故郷で終戦を迎えられて、内心うれしかったというのが、書いてありました。

今日持参したのは、旅順師範の6回生の記録集として、父が還暦を迎えた年に最後の文集だということで作られた回顧録です。誕生日にたまたま両親の遺品を整理しているときにこれがあるというのは知り、改めて読んだら、父がなぜ旅順師範に行ったのかという経過と、6回生のさまざまな記録を読んだら、やっぱり長野県と鹿児島県の出身者が多いのです。

しかも、農家の長男じゃないゆえに、満州に渡ったんだなっていうのがわかります。

回顧録を読んでいると、満州に渡った時からあの終戦を迎え、それぞれのところに散らばって、教員として生活を送った人もれば、シベリアに抑留された人もいる、という記録が出てきました。まだ全部読み切ってるわけではないのですが、これは一つの証言になるんじゃないかなと思って今日はお持ちしました。

それと、満州からの引き上げという経験で、伝え聞いているところでは、父方の方の兄、私の叔父が満州からの引き上げの途中で、自分の妻や子供が船の中で亡くなって海の中に捨てたというか、そうするしか方法がなかった、という話を聞いたのがごく最近なんです。

それまで叔父のその墓標には、妻の名前とその娘の名前と、亡くなった年月日も書いて、私たちも普通にお墓参りしてたんですけど、最近実はその叔父が亡くなる前に、どうしても自分のその心の重荷として、その沈んでいるものをやっぱり吐き出してから、亡くなりたいということだったんだろうね、と親族と話をしています。

母も二年間ぐらい、山川出身の方が中国でお料理屋さんをしており、そこで二年ぐらいかくまってもらって帰ってきたという話を聞いています。しかし、それも部分的なので、私ももっときちんと聞いておけばよかったな、と、今日のこの講演を聞いて思うことでした。

山下・感想

今年、戦後80年と言われている戦争は、私は1941年の12月8日に、日本が真珠湾を攻撃した宣戦布告で始まったというふうに、ずっと思っていました。でもその前にすでに中国では日中戦争が始まり、満州国ができるという状況がありました。

日本本土に空襲が始まり、原爆が落とされてしまったことは、1931年の満州事変からの経緯を含めて、長い歴史のスパンを見ていくことが必要だと思います。そして、なぜ日中戦争が始まったかということも、日清・日露戦争に遡って考えてみる。

今年は皆さんと一緒に日本の歴史を振り返っていきたいと思っています。今日皆さんの感想を聞いて、私も本当に胸に詰まる思いで言葉がありません。人間というのは自分が生きようとする時にはいろんなことをするものですが、そのことを良いとか悪いとかを超えて、時代に巻き込まれていく自分たちの姿を歴史に見ていきたいと思います。

コメント