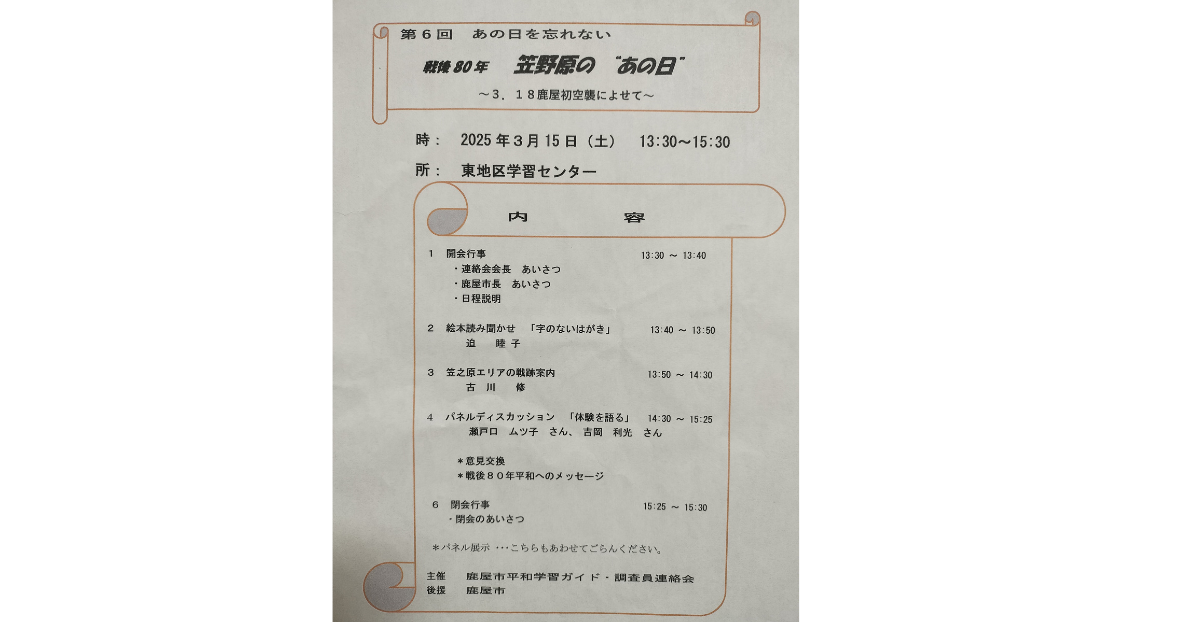

第6回 あの日を忘れない 戦後80年 笠之原の“あの日” ~3.18の鹿屋初空襲によせて~

3月15日(土)、行きは、鹿児島ー鹿屋直行バスで、帰りは、タクシー・路線バス・垂水フェリーと乗り継ぎながら、鹿屋東地区学習センター(13時半~15時半)で開催された集いに参加してきました。

この会合にはこれまで3回参加していますが、毎年主催者である鹿屋市平和学習ガイド・調査員連絡会の皆さんの“語り継いでいかねば”という熱い想いにあふれた会です。

当日は雨の中、多くの方が来場されていました。鹿屋だけではなく、鹿児島市やさつま町の人も来ており、関心の高さを感じました。

今回は、笠之原エリアに焦点をあてた内容で、私も鹿屋・笠之原基地のこと、空襲のことを知ることのできた貴重な体験でした。

以下、主催者会長のあいさつの中で話されたことを要約したものです。

当時、鹿屋周辺には、現在の鹿屋自衛隊基地にあった「第一鹿屋海軍基地、「笠之原海軍基地」「串良海軍基地」の3つの基地がありました。

そのうちの第一鹿屋海軍航空基地は、南九州において他に類をみない重要な基地で5つの特徴がありました。

① 1941年真珠湾攻撃についての相談が、海軍第一鹿屋航空基地でなされている。

② 第五航空艦隊司令部が鹿屋におかれ、特攻の指示が出された。

③ 特攻の出撃が他と比べて特に多い、ということ。小塚公園には908名、串良には363名の名前が

刻まれている。

④ 人間爆弾『桜花』が55機出撃し、鹿屋が唯一の出撃基地となった。

⑤ 戦後1945年9月4日、東京湾に次いで2番目に鹿屋・高須の金浜海岸に米軍が上陸した。このような鹿屋で、笠之原基地はどのような役割を果たしたのか?この地にどのような施設があったのか? 80年前の3月18日、いつもと変わらない生活をしていた人々を襲った初空襲は、どんなものだったのでしょうか?当時の体験を知っている方はとても貴重です。

後世に語り継いでいかなければならないと思います。

「字のないはがき」絵本 朗読

向田邦子さん原作の「字のないはがき」の絵本の朗読がありました。

都会は、空襲があるからと、親もとを離れ、田舎へ疎開させられた子供たち。

大人たちが我慢しているのだから、自分たちも我慢しなければ、という気持ちで、口に出すことを暗黙に禁じてさせられてしまった子どもたちの辛さや寂しさを強く感じました。こんな思いを二度と後世の人に味わせてはいけない、と思いました。

【あらすじ】

戦争時代、ちいさな妹が疎開するとき、

お父さんはちいさな妹に、

「元気なときは大きな○を書くように」と、

たくさんのはがきを渡しました。

しかし、大きな○がついたはがきは、

すぐに小さな○になり、やがて×になり・・・。

引用:小学館 「字のないはがき」

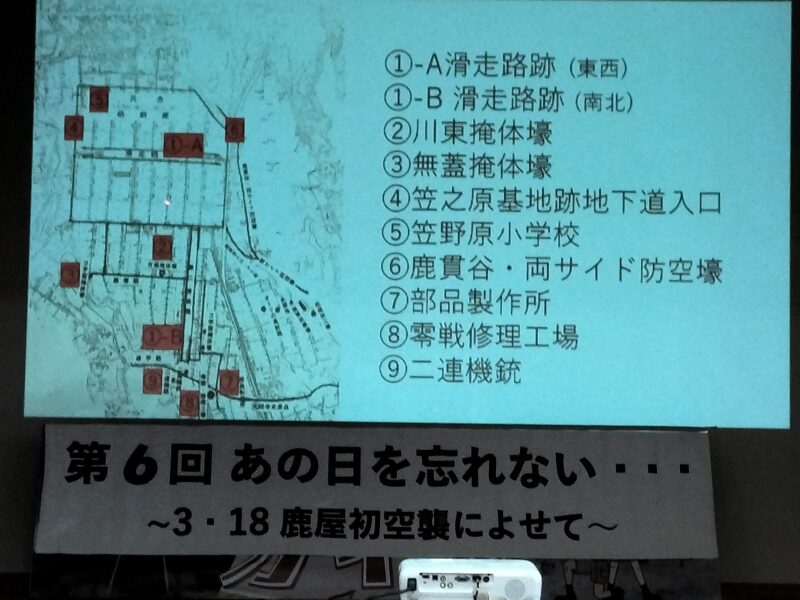

笠之原エリアの戦跡 紹介

笠之原基地周辺地図

笠之原基地は、明治25年に民間飛行場として誕生、大正14年に、大刀洗陸軍飛行場の離着陸基地として民間併用型の飛行場として使われていた。昭和11年、鹿屋基地設置にあたり、飛行場は海軍から鹿屋笠之原飛行場と呼ばれるようになった。

昭和20年の3月18日、鹿屋は米軍の大規模な空襲を受け、壊滅的な被害を受けた。終戦後は農地として無償で払い下げられ、飛行場周辺には宅地や畑が広がっている。

近年、宅地開発が行われ、その際滑走路だったと思われるコンクリート跡などが出てくることがあり、所有者へ保存してくれるように頼むが、受け入れてくれないことが多い。

【感想・山下】戦時中、ガソリンが足りなくなったので、松根油をとって、代替ガソリンにしようとしたという話は聞いた事がありましたが、実際この地域に松ヤニを精製する工場があった、ということを話をされましたので、驚きました。

戦争体験者のお話 二人

戦時中、女学校の生徒だった女性は、学校に行くと、飛行場の滑走路つくりのために、もっこで土運びをさせられた。一旦学校に集まってから、作業する場所に移動し、だいたい10時から4時位まで。水分補給のための休憩など特に設けられていない当時、暑い夏の日に一学年下の女学生が熱中症で一人、亡くなった、と話してくださいました。

また、自分がしている作業(もっこでの土運び)が、一体何の目的のためにしているのかは、知らなかった、とも言われました。

私が推測するに、軍というのは、秘密がもれないなためにも国民に物事の目的も知らせず、国民が質問すること、疑問を持つことを許さなかったのではないかと思います。

10才位だった男性は、1945年9月4日、高須の金浜海岸に米軍が上陸後、笠之原にやってきた時、初めて米軍を見たら「真っ白だった」と話の中で言われました。

私はそのことがとても気になったので、質問をしましたら、「鬼畜米英と教えられてきたので、人間だった。そして、白かった。」と教えてくださいました。

その男性は、当時使っていたもっこや有蓋掩体壕や無蓋掩体壕の模型、それに軍機を入れた模型を作ってきてくださり、当時を知らない私たちに、いかにわかってもらおう、かという強い思いを感じました。

【感想 山下春美】

鹿児島市内の初空襲も3月18日でした。残念ながら、鹿児島市内では鹿屋市のように空襲に関して喚起するような催しは行われておりません。私自身も開催していません。やはり、「あの日を忘れない」ということが今、最も忘れてはならない、ということだと思い知らされました。忘れることはなかったことになってしまうこと。そうしたらまだ同じことが繰り返されてしまう・・・そうならないように今生、力を尽くしたいです。

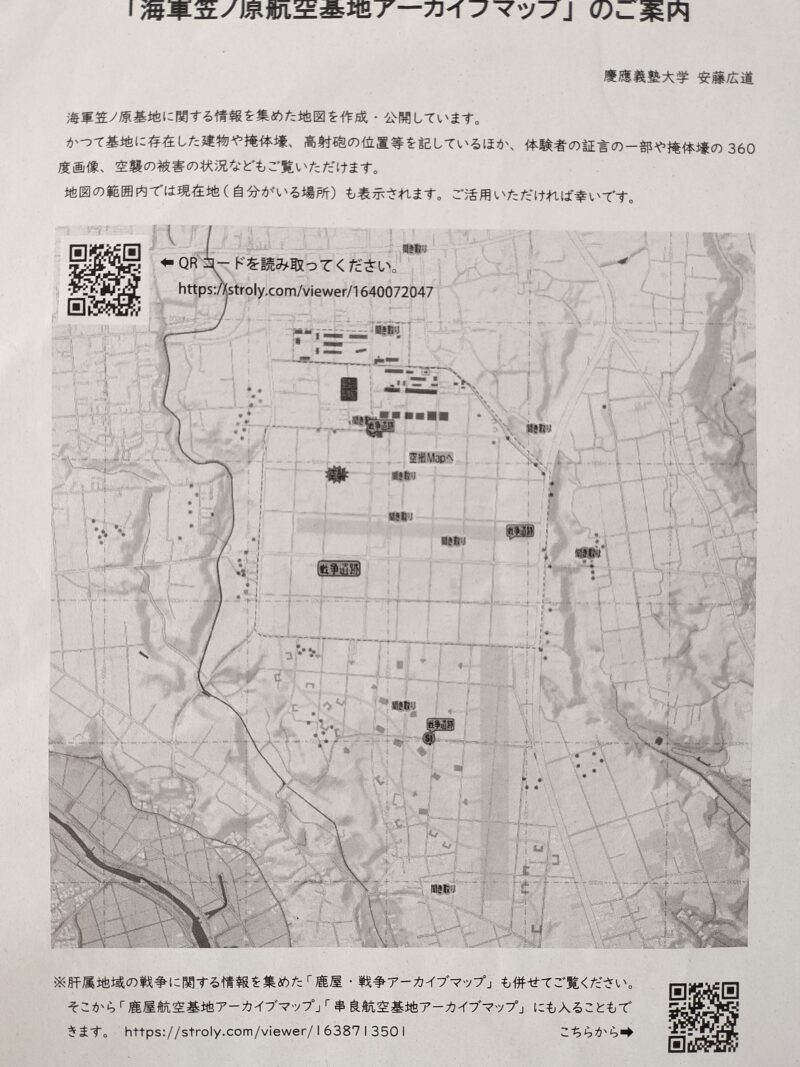

『海軍笠之原航空基地アーカイブマップ』のご案内 慶應義塾大学 安藤広道

戦跡を見学できるよう作成・公開された地図です。ぜひ、これを手掛かりに大隅の戦跡地を巡ってくださることを願っています。

コメント

私の母(大正10年生まれ)も女学生の時分に宮之城から出水の勤労動員されて、海軍飛行場造りに行ったと言ってました。

軍も政府も”情報開示”などの意識もない時代のことですから、軍の機密事項である飛行場の具体的説明はなかったはずです。

ましてや、女学生などの子どもには詳しい説明などなかったでしょう。

子どもといえば「字のないハガキ」は向田邦子の妹の和子さんが未就学児の時に、甲府に学童疎開に行ったときのことを向田邦子が書き残して絵本になった作品ですね。

まだ字の書けない幼な子に○を書いて近況報告するように、父親がたくさんのハガキを持たせて出発させるところから始まります。

のちに百日ぜきを患って帰ってきた、わが子を抱きしめてあの厳格だった父親がわんわん泣くのを初めて見た、と書いてます。

戦争の不条理を思うと同時に、明治の時代のあの頑固親父が今まで見せた事のない”姿”を晒しても感情を表にした”娘への思い”だったのだろうと思います。

コメント、ありがとうございます。戦時中、学生だった方々は、勉強をしたいのに、それもも叶わず、掩体壕や飛行場の滑走路づくりに毎日毎日動員され、一体どんな思いで過して居られたのでしょうか・・・しかし、疑問や不満を持つことを許されない時代だったので、ただ、もくもくと従うしかない時代だったのかもしれませんね。